“这事儿你知道了吗,因为缺氧,重庆来的一个副县长夜间突发脑溢血去世了,才39岁。”

2016年8月,受上级的指派,杨文才来到雪域高原拉萨开展“教育援藏”工作。8月的拉萨,蓝天白云,处处美景,但近3700米海拔,空气十分稀薄,对于从小就生活在低海拔地区的重庆人来说,是个非常大的挑战。

刚到拉萨的第一个星期,身体异常不舒服,上着课都要时不时地吸氧。“一到晚上睡觉就特别煎熬,坐着勉强能睡着,可一躺下就喘不过气来,马上就醒过来”。现在,看到同事发的这条信息,又给他的心理蒙上了一层阴影。

身体适应不了,要不要给组织提出申请,换个人来?可转念一想,换谁来还不都得面对同样的困难?经过一番思想斗争,杨文才决定无论如何,都要坚持下来,完成组织安排的任务。经过反复摸索,他找到一个“将头部垫高,侧着身子睡觉”的秘诀,晚上才能勉强睡好觉。于是,他克服了高原缺氧和语言交流障碍等重重困难,全身心投入《治安管理学》课程的教学和公安联考辅导工作,并圆满完成了为期半年的教育援藏任务。

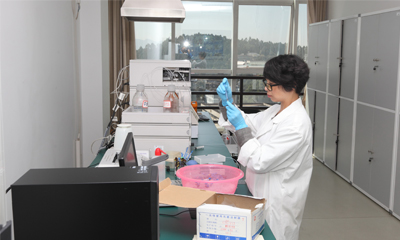

24年,对于人的一生来说不长也不短,对于从事公安教育事业已满24个年头的云南警官学院治安管理学院教师杨文才来说,可谓不负韶华,收获满满。

他,曾到过雪域高原西藏拉萨开展教育援藏。

他,曾为边远山区群众修建第一个书屋,架起通往知识的殿堂。

他,曾用“行走的课堂”向乡村百姓普及法律知识……

而更多的时间里,他躬耕教坛一线,育得桃李满天下。

从“小白”到“专家”的蜕变

业精于勤,而荒于嬉。1999年7月,杨文才老师从东北师范大学毕业后,来到云南警官学院治安管理学院(当时的云南公安高等专科学校治安系)任教。对于一个刚刚从地方高校走出来的学生,要站上讲台给学生们讲授公安实战的知识,杨文才心里多少还是有点没底。“有了心理上的压力,更有了学习上的动力。”于是,他充分发挥自己作为师范类院校毕业生的特长,根据大学生的心理特点来调整教学方法,课上寻找学生的兴趣点组织生动的语言,课下与学生增强互动,提高教学能力和教学质量,明显提高了课堂教学效果,他的《治安秩序管理》课程深受同学们喜欢。

为了弥补理论与实战脱节的短板,他加强与基层实战民警的沟通与交流,不放过任何一个接触到的实战案例并纳为己用,不断探索理论与实践相结合的教学方法,并将其运用到教学之中。二十多年来,他的教学能力不断提升,教学质量日益提高,先后获得了云南警官学院教学比赛第一名、云南省高校教师教学大赛一等奖、首届全国公安院校教师技能比赛二等奖等荣誉。

干一行爱一行

2009年2月,作为一名光荣的新农村建设指导员,杨文才来到临沧市忙丙乡忙丙村开展扶贫攻坚工作。扶贫先要扶智。驻村期间,当他了解到当地连一个像样的书屋都没有时,他立即联系所在单位与当地村委会,购买了1500册书籍,在单位和村委会的支持下建成了忙丙村第一个“农村书屋”,并主动担任书屋管理员,引导当地村民看书,学习农业相关知识,用知识的力量助推脱贫。驻村期间,他积极参与村委的各种经济项目,核桃种植、浇水保苗……只要是村委会开展的各种扶贫活动,他都会参与其中。由于工作成绩突出,同年,他荣获“镇康县优秀新农村建设指导员”。

2023年,云南省政法委启动普法强基补短板专项行动,作为云南省普法强基第七组成员,杨文才奉命来到红河州元阳县开展普法专项行动,圆满完成了四轮共60天的下沉普法行动。普法期间,他利用自己的专业特长和长期授课的丰富经验,围绕普法目标,在结合元阳实际、充分调研论证的基础上,与其他成员一同创建了“行走的课堂”普法模式,走入田间地头用生动的“身边故事”向群众普法,以“小课堂”精准服务红河南岸民族地区群众法治“大需求”,取得很好的效果,深受当地群众欢迎,其做法被当地媒体广泛宣传报道。

一切以学生为中心

学生的事,再小也是大事。2006年一天凌晨,一个学生打电话找到了他,“杨老师,我肚子疼。”杨文才一方面联系120急救车将学生送到附近医院,一方面立即从家里赶到医院了解情况。在医院确诊该学生是阑尾炎急性发作需做手术后,他为学生垫付了医药费并毅然替学生签字办理完手术流程,一夜过去,学生转危为安。杨文才拖着沉重的双腿走向课堂,继续新一天的授课任务。

“老师,你的讲课,对我们公安联考帮助很大。”2017年,学校公安专业毕业生开始参加公安联考,联考成绩将直接决定学生的毕业去向,而他所教授的治安学内容是公安联考的重要组成部分,分值占比高。为了更好地提高学生公安联考的成绩,他深入研究公安联考的命题方向和思路,不断调整教学方法,在课堂上以贴近公安实战的案例培养学生的导入式思维,在平时的测试中大量使用公安联考的题型,极大地提高了学生应对公安联考的能力。

二十四年在公安教育战线上的辛勤耕耘,如今的杨文才老师已是头发灰白、满脸皱纹,却换来了“桃李满天下”的收获。“干一行就要爱一行,爱一行就要精一行,教海无涯,唯有不断扬帆前进!”杨文才这样说。

>

>